Jazz in Bamberg

Was ist Jazz? Darauf gibt es Tausend Antworten. Die einfachste und einleuchtendste lautet: Jazz ist der Sound der Freiheit. Jazz steht für Freiheit der Improvisation und Freiheit des Denkens. In Bamberg steht speziell der Jazzclub für Jazz. Die Gründung ereignete sich am 1. Oktober 1974. An diesem Tag haben sage und schreibe rund 100 Menschen die Satzung mit Beifall angenommen. Abgespielt hat sich das Ganze im Luitpoldkeller (Ecke Königstraße/Luitpoldstraße). Der heutige Jazzkeller in der Sandstraße wurde erst 1977 eröffnet.

Ist es von Bedeutung, dass man sich für den Jazz im Keller trifft? Oh ja! Denn der Keller ist nicht irgendein Spielort, er ist zumindest in Europa der genius loci des Jazz. Hier treffen Lokal- und Weltgeschichte auf engstem Raum aufeinander.

Das Modell

Es gibt einige bedeutende Jazzkeller. In Frankfurt öffnete der erste deutsche Jazzkeller schon 1952 seine Tür. So ein bisschen wie in Paris, in den Existenzialistenkellern soll da die Atmosphäre gewesen. Die Pariser Jazzkeller sind noch älter als die deutschen. Dort trafen sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Existenzialisten.

Die Existenzialistenkeller standen Modell für viele weitere Clubs. Immer gerammelt voll muss es auch im Frankfurter Jazzkeller gewesen sein. Alle rauchten Rothhändle und Gauloises, nur schwarze Zigaretten. Die Musiker spielten in den Anfangsjahren ohne Gage, für ein Bier oder einen Whiskey. Ein fast schon privates Refugium entstand hier. Hier trafen sich Musiker aus Übersee, GIs aus den Kasernen, Lokalmatadoren. Wie heiß es dabei herging, offenbarten die Tänze. Sie waren ein Zwischending zwischen Rock and Roll und einem wilden, irgendwie afroamerikanischen Stil, mit wahnsinnig schnellen und wahnsinnig vielen Schritten, natürlich auseinander getanzt.

Andere Clubs haben ähnliche Entstehungsgeschichten. Das Cave in Heidelberg, die Höhle, das Nürnberger Jazzstudio am Paniersplatz, beide in den frühen 50 Jahren gegründet. Und im Ausland: der 1957 eröffnete Cavern Club in Liverpool, wo eine bekannte Band aus Liverpool ihre ersten Konzerte spielte. An diesen Orten traf sich der Generation der Früh-68er: angehende Musiker, Journalisten, Fotografen, Veranstalter, Grafiker oder auch Agenten. Sie alle erlebten hier ihre musikalische Initialzündung. Es war Subkultur vor dem, was später als Subkultur bezeichnet wurde.

Und in Bamberg? Gemach! Auch in Bamberg kommt jeder Trend an. Es dauert manchmal nur 10 Jahre länger. Die Wurzeln der Bamberger Jazzszene reichen ebenfalls zurück in die 50er Jahre. Sie führen zu den Clubs der US-Kaserne. Hier konnten sich die einheimischen Musiker mit Rock and Roll, Schlager und auch mit Jazz erproben. Und sie konnten gutes Geld verdienen, Kontakte knüpfen, Noten ergattern und dem amerikanischen Lebensstil frönen, Torten, Hamburger und dreifarbiges Eis zu sich nehmen.

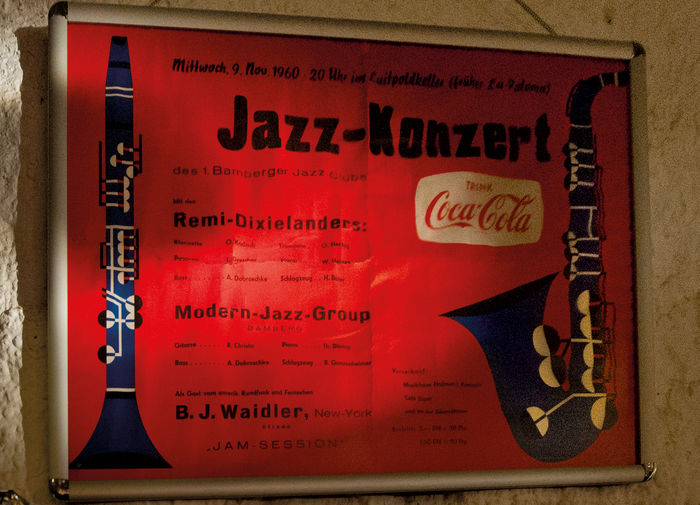

In der Kaserne haben viele deutsche Jazzmusiker ihr Handwerk erlernt. Albert Mangelsdorff, Hugo Strasser und Klaus Doldinger, lauter alte Helden. In Bamberg gebührt diese Rolle vor allem Tex Döring und Otto Herzog mit ihren Bands, der Modern Jazz Group und den Remie Dixielanders. Wo die Amerikaner waren, war der Jazz. Und von der Kaserne war es nur noch ein Schritt zum allerersten Bamberger Jazzclub. Es gab nämlich bereits einen Jazzclub vor dem Club, den wir heute feiern. Gegründet von dem Musiker Otto Herzog und Martin Marquardt, einem Musikfan, anno 1960, aus reiner Liebhaberei. Die Bleibe, die sie nach einiger Suche fanden, war – ganz genau – ein Keller, und zwar unter der Gaststätte „Wilde Rose“ in der Keßlerstraße. Leider funktionierte die Heizung nicht und der räumliche Zustand muss auch sonst untragbar gewesen sein. Die Folge: der Club musste nach einem Jahr auflösen.

Aber immerhin: In diesem einem Jahr fand mit Beteiligung einer amerikanischen Sängerin das erste Jazzkonzert auf Bamberger Boden statt, am 9.11. 1960 im Luitpoldkeller. Und einen großen Coup landete der Club auch. Er holte 1961 das Deutsche Amateur-Jazz-Festival nach Bamberg. Das war ein deutschlandweit legendäres Veranstaltungsformat. Zu Gast war Deutschlands war der berühmte Posaunist Albert Mangelsdorff. Tex Döring erzählte in diesem Zusammenhang, wie sehr es ihn beeindruckte, dass der große Mangelsdorff keinerlei Probleme hatte, mit Amateuren wie ihm aufzutreten. In Sessions, die bis weit in die Nacht dauerten. Auch das spricht für die Nischenmusik Jazz: Jazzer sind nahbarer als zum Beispiel Rockstars.

Der jetzige Jazzclub

Wie ging es danach weiter? Der Jazz führte in den 60er und frühen 70er Jahren in Bamberg ein Nomadenleben mit wechselnden Spielstätten. Gegen die aufkeimende Rockmusik war Jazz ohnehin eine Randerscheinung. Aber wenn wir genauer hinblicken bzw. hören, merken wir, dass das Erbe von Blues und Jazz sehr viel weiter reicht, als es den Anschein hat. Der kehlige Gesang in der Rockmusik: eine Technik des Blues, die übersteuerte Gitarre, höchstwahrscheinlich eine Errungenschaft von Blues-Gitarristen, die sich damit gegen laute Saxophone und ein lärmendes Publikum behaupten wollten. Das Improvisieren und Jammen tausender Bands, bei der keine Harmonie wie die andere klingt, ein aus dem Jazz wohlbekanntes Stilmittel. Der ganze klassische Rock ist eine Kreuzung aus Rock and Roll und Blues-Elementen. Überhaupt: die Verschmelzung von Musikkulturen, das war im Jazz schon ganz stark angelegt, eben nur in einem kleineren Rahmen.

Der Kulturwandel im Zuge der 68er veränderte auch Bambergs Kulturszene. Sie öffnete sich und es brauchte nur eine Gruppe zupackender Menschen, um die neu entstandenen Gelegenheiten zu nutzen. Ein Inserat im „Fränkischen Tag“ brachte im Herbst 1973 einen ersten Stein ins Rollen. „Freunde des Jazz, bitte melden“ hieß es da. Ganze drei Bamberger folgten dem Aufruf von Wolfgang Metzner (nicht der heutige SPD-Stadtrat Metzner). Zu dem Trio gesellten sich bald der Gartenbau-Unternehmer Randolf John, ein enthusiastischer Jazz-Fan, und Uwe Gaasch, Mitglied der Jazz-Rock-Band ELEKTRA.

Kulturell gärte es im Sommer 1974 in Bamberg, erzählte mir Peter Funk, ein Gründungsmitglied des Jazzclubs. Es gab ein universitäres Gutachten zur Belebung der Bamberger Innenstadt. Die Jazzfreunde holten den Prager Musiker Laco Deczi und seine Band Celula zu uns. Sie spielten im Krugbräu Stegaurach. Ebenfalls im Sommer trat der Free Jazzer Gunter Hampel in Bamberg auf, beim – Achtung – Altstadtfestival. Das allein zeigt sehr gut die experimentelle Haltung, die damals en vogue war.

Im Sommer 1974 kam viel in Bewegung. Und auf einmal hieß es: Da muss doch noch mehr gehen. So was wie ein Jazzclub. Als im August 1974 der enge Kreis der Jazzenthusiasten zusammensaß, war es soweit. Eines der Gründungsmitglieder, Horst de Parade, betrieb in seinem Gartenhäuschen auf dem Stephansberg einen selbst ernannten „Keller“, die Bamberg wissen sofort, wovon die Rede ist: ein Bierkeller. Die Bierlaube hatte eigene Bierkrüge und Papierservietten. Auf einer dieser Servietten hielten die Initiatoren die Gründungserklärung fest. Die Dreifaltigkeit von Bier, Keller und Jazz war damit beschlossene Sache. Und so kam es zum 1. Oktober 1974 zur Gründungsversammlung im Luitpoldkeller. Die Grundpfeiler lauteten damals wie heute: Förderung eines alternativen Musikprogramms, Organisation der Konzerte auf ehrenamtlicher Basis, keine Vereinsmeierei.

Gasthäuser dienten in den ersten drei Jahren als Provisorium für Konzerte. Auf das Domizil in der Oberen Sandstraße 18 stieß man 1977, eher zufällig. Die Jazz-Clubberer hatten Klaus Plasa, Chef des Weinstüberls, ihr Leid geklagt, dass sie keine Bleibe fänden. Und da eröffnete ihnen der Wirt etwas von einem geräumigen Keller unterhalb der Sandstraße, den er auf einem Plan entdeckt habe. Der Keller sah chaotisch aus. Aber er erschien den Jazzfans fast schon wie eine Verheißung. Ein Keller war nach Peter Funks Worten die erste Wahl, da man „so ein bisschen Underground-Charakter“ angestrebt habe. Und so ein bisschen verschlampt war es dann auch.

Da saßen zumeist langhaarige Menschen in einem Kellerraum, rauchten was das Zeug hält und hörten schräge Musik. Die Konzerte fanden anfangs übrigens nicht an der heutigen Stelle, an der hohen Wand statt, sondern seitlich an der Schräge. Für eine Bühne war da kein Platz. Klar, sonst hätte man wahrscheinlich noch Kopfverletzungen riskiert. Das Erscheinungsbild war undergroundig, das musikalische Niveau teilweise äußerst anspruchsvoll. Der Mitbegründer und Erste Vorsitzende des Clubs, der Gartenbau-Unternehmer und Free-Jazz-Enthusiast Randolf John, holte die erste Garde der deutschen Free Jazzer in den Keller. Das Geld dafür kam durch Randolf Johns Unterstützung und die Einnahmen aus Dixie-Konzerten rein.

Zu einer Zäsur kam es 1983. Randolf John, der sich enorme Verdienste um den Aufbau des Clubs erworben hatte, dankte aus Zeitgründen als Programmleiter ab. Seine Aufgabe übernahm Georg Fößel. Und er erweiterte das Angebot um Blues, Soul, Funk, Jazz-Rock und Fusion. Eine kluge, Entscheidung, denn so stellte sich der Jazzclub viel tragfähiger auf. Geraucht wurde im Keller übrigens immer noch viel, auch mit ernsthaften Folgen; in den frühen 1980er Jahren wäre der Keller wegen eines Schwellbrandes beinahe abgebrannt. Ursache war vermutlich eine glimmende Zigarette in einem Mülleimer. Ein andermal beantragte ein Gast offiziell bessere Luft. Er werde sich sonst auf Kiemenatmung umrüsten müssen. Das war 1990.

Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber es gab bis weit in die 1980er Jahre hinein für Musik und Feiern in der Sandstraße außer dem Jazzclub nichts. Der Club wurde daher zu einem Hort der Subkultur in Bamberg. Hier zeigte der Filmclub 8 ½ Arthouse-Filme, hier nahm die Bamberger Kabarettszene ihren Anfang, hier fanden bis Anfang der 2000er Jahre regelmäßig die Studenten-Partys statt.

Zu einer Weichenstellung kam es 1997. Eine umfassende Renovierung stand an. Sie brachte: die lange ersehnte Lüftung, eine neue Lichtanlage, einen frischen Anstrich. Die Sandsteinwand wurde freigelegt. 1997 war aber auch das Jahr mit der härtesten Bewährungsprobe für den Club. Zwei Vorstandsmitglieder wollten den Verein komplett umkrempeln. Sie hatten sich sonderbare Vorschriften bezüglich Kleiderordnung und Benehmen in den Kopf gesetzt. Und damit nicht genug: Lokale Musiker sollten aus dem Programm gedrängt werden, Marianne Benz aus dem Vorstand. Der Streit eskalierte und es brauchte eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um ihn beizulegen. Die Mehrheit sprach sich gegen das pseudo-elitäre Konzept aus.

Die Grundwerte des Clubs lauten daher unverändert: demokratisches Grundverständnis, konsensorientierte Führung. Die lässige Weltoffenheit ging nicht verloren. Mit der Qualität und Verlässlichkeit der Organisation nahm man es nun allerdings noch etwas genauer als zuvor. Das war nicht allein dem Machtkampf im Club, sondern sicher auch dem Zeitgeist geschuldet. Er begünstigte windschlüpfrigere und glattere Clubs.

Demokratische Werte sind wichtig. Sie sagen aber noch zu wenig aus über das Wesen des Bamberger Jazzclubs. Denn diese Werte teilt er sich mit vielen anderen Organisationen und Institutionen. 1000 Faktoren machen den Jazzclub aus: zunächst und nicht zuletzt die Menschen, die dahinterstehen. Sie tragen zu dem viel gelobten familiären Flair entscheidend bei. Menschen, die da sind, wenn man sie braucht und auch dann, wenn man sie nicht braucht, die auch ohne lange Diskussion bereit sind, Aufgaben zu übernehmen und einen offenen und freundlichen Umgang pflegen. Das außergewöhnliche Engagement der Ertsen Vorsitzenden Marianne Benz, des ehemaligen Programm-Machers Georg Fößel und des neuen Programm-Machers Roland Fuchs lobend hervorzuheben, ist an dieser Stelle ein Muss. Denn ohne sie ginge nichts.

Roland Fuchs setzt als Programm-Macher das Mischkonzept seit 2020 sehr erfolgreich fort. Der größte Raum gebührt nicht den Stammgästen und dem Bekannten, sondern dem Neuen und Formationen, die noch kein einziges Mal in Bamberg zu hören waren. Und das Wunderbares ist: Es hört nie auf. Es kommen immer wieder auch junge Bands nach, aus allen Teilen der Welt. Der Jazz hat ein unendliches Integrationspotenzial bewiesen. Er kann so gut wie alle Stile integrieren, Klassik, Rock, Independent, elektronische Musik, Zukunftsmusik.

Die Ersten Vorsitzenden und die Programm-Macher sind nicht alle Seelen, die den Jazzclub am Laufen halten. Mathias Polz wurde schon erwähnt. Einige andere werden Sie später im Jazzclub-Film sehen. Es braucht diese guten Seelen, damit wir die besondere Atmosphäre im Club genießen können.

Die Atmosphäre

Die Atmosphäre. Sie macht die Essenz des Jazzclubs aus. Eine Vielfalt von Räumen, die geschmeidig ineinander übergeht, das ist ein Geheimnis vieler schöner Orte. Das ist auch ein Geheimnis des Jazzkellers. Da sind die vielen Ecken und Nischen der Kellerräume, die vielen verschiedenen Sitz- und Stehmöglichkeiten. Heimelig eingerahmt von einem alten Gemäuer, das direkt aus dem Bamberger Sandstein rausgeschlagen wurde.

Die Geselligkeit entwickelt hier, in dem kleinen geschützten Raum, in Verbindung mit der Musik eine eigene Anziehungskraft. Hier darf während des Konzertes auch mal ein Glasklappern und Stühlerutschen zu hören sein, ohne dass man die Sorge haben muss, gesteinigt zu werden. Die Gäste können lebhaft tuscheln. Ein allzu lebhaftes Plaudern wird freundlich niedergezischt und die menschliche Nähe dringt auch noch zu denen durch, die eigentlich nichts anderes wollen, als gute Musik hören. Die Gäste können auch nah am Konzertgeschehen dran sein. Sie können jede Fußbewegung, jede Mimik, jede Geste der Akteure auf der Bühne sehen, so wie umgekehrt die Musiker das Verhalten des Publikums wahrnehmen.

Die Atmosphäre stimmt und die Stimmen sind sind außerordentlich vielschichtig. Denn nicht nur im Publikum, auch im Jazz hat jeder Mitspieler eine Stimme. Wenn die Tonschlieren aufsteigen wie Rauch, wenn das Becken zischt, wenn der Bass summt, dann klingt es so, als wollte die Musik uns etwas erzählen. Mit ihrer besonderen Lautsprache, die über und unter der gesprochenen Sprache liegt.

Live und hautnah – der Slogan des Jazzclubs bringt es auf den Punkt. Er steht für eine dynamische Interaktion zwischen Musizierenden und dem Publikum. Ganz typisch für ein Jazzkonzert ist schließlich auch das Klatschen in den Stücken, speziell nach den Soli. Hin und wieder bringt die Musik die Menschen auch zum Johlen, zum Glück nicht zum Jaulen. In den intensivsten Momenten aber wird es bei einem grandiosen Konzert für Momente ganz still. Der Musik zuliebe, die dem Augenblick volle Bedeutung schenkt.

-----------------------------------

Der Text ist die nur geringfügig veränderte Fassung einer Rede anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Jazzclubs, Festakt am 2.10.2024

Autor: Oliver van Essenberg